Content from the Brookings-Tsinghua Public Policy Center is now archived. Since October 1, 2020, Brookings has maintained a limited partnership with Tsinghua University School of Public Policy and Management that is intended to facilitate jointly organized dialogues, meetings, and/or events.

既有财政体制的绩效

在过去30年中,中国的公共部门在提供国防、教育、基础设施等公共物品的同时,税收和政府支出也被广泛用于促进经济增长、出口成长、技术进步以及治理经济波动等。财政税收体制是过去30年中国经济成功转型并保持高速、平稳增长的重要驱动力。

和过去相比,“十二五”期间整个国家面临的形势发生了深刻的变化,这些变化需要财政体制进行新的改变,以服从于国家整体发展的目标。在上个世纪八九十年代,当时的主要矛盾是总需求和总供给之间的缺口,生产压力较大。与政府职能相关系的治理经济波动的重要性尚未凸显,收入分配问题也不严重,污染所带来的问题也尚可接受。在这样的背景下,财政体制的中心任务是尽可能地促进资本形成、提高劳动供给以及推动技术进步等,以提高国民经济的供给能力、做大经济规模。为了达到这个目标,在收入的总量方面,政府采取了较低的税负和国际筹资相结合,来筹集经济发展所需要的公共资金。在收入的结构方面,政府的税种大多以工商所得税、营业税等方式筹集资金,尽量避开企业所得税、个人所得税等,目的是避免使那些资本形成、劳动供给、风险分担以及技术进步等经济增长核心要素发生负面扭曲。在支出结构方面,政府的支出大量投入基础设施建设、推动技术进步和企业的技术改造等方面;较少用于收入再分配,对污染治理方面的投入也不高。给定当时的时空背景,较低的税负水平、支持增长的收入和支出结构还算是比较合理的安排。

经过30年的发展,中国的经济规模已经达到了世界第二位。在新的环境下,财政体制面临的问题发生了根本性变化。第一,经济发展面临的主要问题从供给不足,转化为需求不足。随着中国经济进一步融入全球经济体系,全球其他地区的经济波动越来越容易向中国传递。在这样的背景下,财政体制的安排必须考虑预防和治理经济波动。第二,在30年的快速增长过程中,在劳动者自身的禀赋差异、劳动力市场以及产业政策等因素作用下,我国从一个收入比较均等的社会演变为一个收入分配高度不均的经济体。除了劳动力市场改革、垄断性行业开放等重要改革措施之外,政府的税收政策和支出政策有必要进行相应的调整,只有这样才能够在“十二五”期间改善难以为继的收入分配恶化问题。第三,过去30年快速发展带来的另外一个负面后果就是严重的环境污染。在全球污染物排放方面,我们已经超过美国,是造成全球变暖的主要污染物——二氧化碳的最大排放国。在区域排放方面,我们的二氧化硫等废气、废水等的排放都有了迅猛增长。污染问题的迅速蔓延以及排放量的大幅度增加,给我们的国际发展环境和国内的经济增长、收入分配带来严重的冲击。就二氧化碳而言,中国当前的处境非常困难。若不减排,我们将面临非常大的国际压力。若减排,对经济增长、就业、出口、财政收入等造成的压力又较大。在这方面,设定良好的税收工具和支出工具,对减排效果和降低减排的冲击都能有非常重要的贡献。

因此,在 “十二五”期间,财政体系在促进经济增长的同时,还需要考虑预防和治理经济波动、改善收入分配以及预防和治理环境污染。这三个新因素使得我们在考虑政府收入规模和收入结构、支出规模和支出结构以及中央和地方之间的财政关系上都面临着新的重要权衡。道理很简单,一个促进经济增长的财政体制对预防和治理经济波动并不有效;同样的逻辑,促进经济增长的税收和支出结构也不一定有利于收入分配的改善以及环境污染的治理等。因此,“十二五”期间的财政体制改革需要在多目标之下进行权衡。

从一个仅以促增长为中心的体制向兼顾平衡增长、预防和治理经济波动、调节收入分配和治理环境污染等多重任务的体制转型过程中,政府陆续开始讨论对付环境污染所需要征收的污染税、碳税等,以及应对收入分配不公的而征收的房地产税、遗产税与赠与税等。其中,每一个税种的讨论和出台都引起了激烈的讨论,甚至是轩然大波。看起来方向是正确的决策,为什么会招致如此激烈的反应,乃至于政府的财税体制到了动辄得咎的地步?

问题在于难道不需要环境税应对污染吗?难道不需要遗产和赠与税来应对日益恶化的收入分配吗?难道不需要减税来促进增长吗?为什么这些逻辑基础非常好的政策总有人反对?在笔者看来,之所以出现这些情况,主要原因就是这些政策改革在解决一个问题的同时会引发另外一些问题。而我们在目前的改革设计与公共政策讨论中,并没有将这些改革措施放在一起加以平衡。在这篇短文中,笔者评估了中国财政在促进经济发展、预防和治理经济波动、改善收入分配以及治理环境污染等方面的影响;并以此为基础,提出了“十二五”期间财政体制改革的主要内容。

事实:中国财政的总量和结构

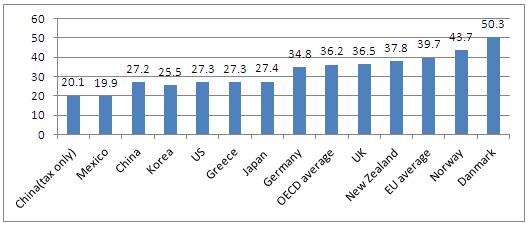

一直以来,有关中国公共部门大小以及宏观税负高低的争论不时见之于各种场合。例如,中国官方的国家税务总局认为我国2006年宏观税负为18%,比2005年略涨0.5个百分点,中国的宏观税负在国际上仍属较低水平。但是,若按照OECD公共部门收支定义,中国的公共部门规模要大得多,宏观税负也重得多。以2007年为例,若按中国的定义,中国的宏观税负只有20.1%;若按照OECD定义,则宏观税负高达27.2。这个数字低于北欧的传统福利国家,但已经超过韩国和墨西哥,且非常接近美国和日本的水平。

图1 宏观税负:中国和主要经济体,2007

数据来源:中国数据由作者计算;OECD数据来源于OECD。

不仅如此,自1990年代以来,中国宏观税负还在加速增加。数据显示,美国的宏观税负从1975年的25.6%,上升到2007年的28.3%,32年间只是上升了2.7个百分点。而从1994年到2007年短短13年间,我国的宏观税负从15.9%上升到27.2%,上升了11.3%。这个增长速度,从国际比较来看是非常惊人的,在国内发展历史上也相当超常。

表1 两种口径下的中国宏观税负

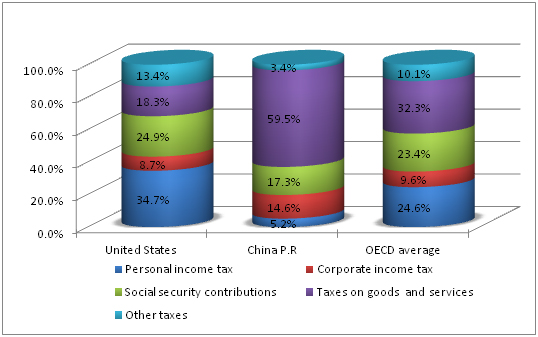

不仅总量惊人,结构问题也非常凸显。和国际上其他国家相比,中国的收入结构也较为独特。间接税(增值税和营业税)占政府收入的主要部分,高达48.3%,远远超过美国的18.3%和OECD的平均值32.3%。个人所得税所占比重较低,为4.7%,不仅远远低于美国的34.7%,也比OECD的平均值24.6%低了很多。

税收结构:中国 美国和OECD平均

在财政支出结构上, 中国与其他国家的差异更大。教育支出、医疗支出以及用于帮助低收入者的社会支出所占比重过低。数据表明,公共教育占GDP比重只有2.2%。这一比率大大低于世界主要国家的相应水平。以社保、福利开支、医疗、教育、国防等项为例,这些支出在美国公共部门的支出总额中已经占到了77%,也就是绝大部分,但是这几项在我国的公共部门支出中仅占30%;而我国用于经济建设和行政管理的费用占了公共部门开支的大部分,从此可以看出我国公共开支与美国等发达国家的巨大差异。

财税体制对经济增长和波动治理、收入分配及污染防治方面的作用

研究文献表明,平均税率与人均GDP呈现负相关关系。在税收结构方面,通过估计土地税、财产税、营业税、个人所得税和增值税对经济增长的影响,可以分离出各个税收种类对于经济增长的影响。实证分析表明,并非所有的税收对于经济增长的影响都是相同的。土地税、不动产征税以及营业税都与经济增长呈现负相关关系;然而,消费税(如增值税)与经济增长为正相关,即这种税收指标度量了中国的税收容量而非税收负担,这种税收的使用不会对资本回报产生不利影响。认识到上述关系对理解其对中国经济发展可持续性的影响来说,意义非常重大。据此可以认为:降低总税负,优化税制结构(如降低资本性收入、物质资本、土地和流动性税源的税率),并且实施有效的管理和执行措施,将对中国经济的长期增长产生积极的影响。

另外几个同样重要的问题,是当前财政税收结构对治理经济波动、收入分配以及治理污染的影响。研究发现,在财政政策的作用下,中国一些独特的制度安排的确大大提高了财政制度预防和治理经济衰退的能力。中央政府对预算内开支的影响力,结合对地方政府首长升迁的决定权,有助于缓解地方政府在制定经济刺激计划中常见的策略性行为,从而大大提高了地方政府在反衰退方面的努力程度。而从收入分配来看,由于我国收入一侧个人所得税所占比重过低,个人所得税的税基过窄,股利、红利资本利得收入等在税率上被优待,缺少遗产税和赠与税,使得政府在“削高”方面缺少手段。而支出一侧社会支出所占比重过低,政府在“把矮个子垫高”方面却又往往成效不彰。收入、支出两方面共同作用,导致中国收入分配不平等的问题相当严重。在主要经济体中,中国的基尼系数不仅高于传统的福利国家,也比美国高很多。在污染治理方面,由于中国财政收入结构和支出结构对污染征税不足,同时治理污染的相关支出过低,已经造成了非常严重的后果。收入一侧的税收安排导致污染问题非常严重,无论是二氧化碳,还是二氧化硫或废水等都是如此。

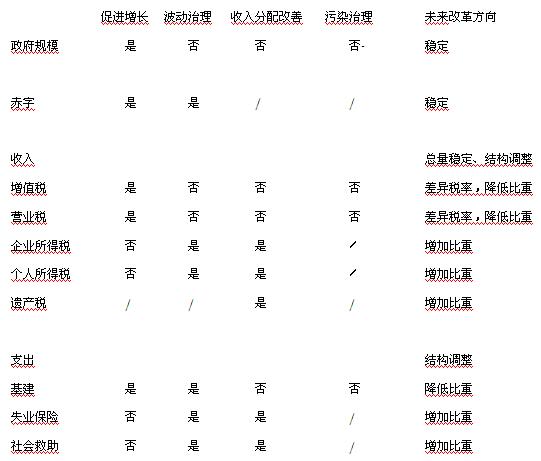

综合以上研究,可以得到如下的基本判断:总体而言,中国的公共部门在过去30年间对经济增长起到了支撑作用。以增值税为主体的税收在筹集政府公共资金的同时,对资本形成、劳动供给造成的扭曲作用较小;而基建投资占较大份额的公共支出则为经济增长提供了强劲的支持。但是,税收收入和支出中具有自动稳定器功能的所得税、失业保险等所占比重较小,现有的财政体制对预防和治理经济波动所起的作用有限。而收入分配上,具有降低富人收入功能的所得税在财政收入结构中比重较小,帮助穷人提供收入的失业保险、社会救助等支出在财政支出比重所占比重较小,现有财政体制改善收入分配的作用有限。在污染治理方面,现行增值税并没有针对污染含量高低的差别税率。公共部门在污染治理方面也没有明显的贡献。表1 给出了中国财政在增长、波动、收入分配以及污染治理中的作用,并提出了未来改革的方向。

表1 中国公共财政在增长、波动、收入分配以及污染治理中的作用

来源:作者整理。

多目标平衡下的财政体制改革——总量控制、结构调整

经过30年的改革开放,中国的经济规模已经达到了世界第二位。在新的环境下,财政体制面临的主要问题发生了根本性变化。首先需要说明的是,尽管中国经济总规模已经达到了世界第二,但人均GDP仍然处于较低的水平。在相当长的时间内,促进经济增长仍然是整个国家的重中之重。相应地,维持一个促进经济增长的公共部门仍然是“十二五”期间财政体制的核心考量。

在新的发展阶段与发展环境下,我国财政体制的职能要发生较大的变化。从单一促进经济增长为核心,向兼顾经济增长、经济波动、收入分配以及污染治理等多重任务转变,为此,财政体制在“十二五”期间在总量和结构上都需要做出重大调整。首先需要回答的问题是:如何看待政府规模?如前所述,中国的政府规模在国际上已经处于较高的水平。更为重要的是,中国政府规模的增长非常迅速。就经济增长而言,快速上升的税负已经给中国的经济增长带来了负面影响。若考虑到增值税的主体税收地位日渐下降,扭曲劳动供给、影响资本形成的所得税在税收中地位越来越重要,宏观税负的进一步上升会给经济增长带来日渐严重的负面影响。

除经济增长外,预防和治理经济波动、改善收入分配、治理污染等问题都需要建立新的税收工具,或者强化已有的税收工具。例如,为了使自动稳定器更好地起作用、更好地调整收入分配,需要强化收入一侧的企业所得税以及个人所得税。但这些措施可能会进一步提高税负,且对资本形成和劳动供给造成较大的负面影响。在支出一侧也面临同样的问题,失业保险体系的扩展以及社会救助规模的进一步扩大是强化自动稳定器所必须的,而且也有助于改善收入分配。但这些措施又会对经济增长产生一定的负面压力。另外,针对日益严重的污染问题,环境税在“十二五”规划当中列入了议事日程。显然,要治理污染,环境税的税率和规模都需要维持一定的水平。这对宏观税负也会产生进一步的推动作用,推动能源价格,从而对中国竞争力的提升形成压力。因此,多目标平衡下的财政体制改革,不得不进行一些权衡,有取有舍。综合考虑,我们认为,“十二五”期间财政体制改革的基本取向为:

首先,在总量上,为了避免宏观税负的负面影响,采取措施以稳定政府规模应是“十二五”期间的重要工作。考虑到财政赤字仍然处于较低的水平,而且赤字对利率的负面影响较小,中国利用财政赤字仍然有很大的空间。另外,在经济波动时期,政府应对衰退所需要的资金应该由财政赤字来承担。

其次,为了兼顾增长与其他三个目标,在稳定政府规模的同时,为了预防和治理经济波动、调节收入分配以及治理污染,“十二五”期间财政体制改革的重中之重是调整收入结构。在收入结构上,完善企业所得税和个人所得税征收制度,提高这两个税种在政府收入中所占比重。这样的改革将使财政自动稳定器能更有效地预防经济波动,并为治理波动提供宏观调控工具;同时,这两个税种也是政府改善收入分配的重要工具。改革收入结构的另外一项重要内容是将部分含碳产品的税率提高到30%,其他产品税率降低为9%,以此来重构增值税税率。此类改革在降低增值税所占比重的同时,可以有助于降低二氧化碳这样的全球污染物和二氧化硫这样的地区污染物。为完善收入分配,还必须建立遗产税和赠与税。

第三,为了在新时期的多重目标之间进行平衡,我们还需要对支出结构进行相应调整。作为自动稳定器的重要内容,失业保险必须得到较大程度的提高。失业保险支出占GDP比重需要从十一五期间的0.07% 提高到“十二五”期间的0.5%。失业保险制度完善了,不仅有利于稳定经济,也有利于改善收入分配。较大幅度地提高城乡以低保为主的社会救助支出占财政支出的比重是其中一个重要措施。

第四,中央政府应减少转移支付规模,从政策制定者向公共服务提供者转变。为了平衡上述四个目标,“十二五”期间,中央与地方之间的财政关系需要进行重大调整。要使自动稳定器更好地起作用,使税收、支出等成为宏观调控的有效工具,企业所得税和个人所得税的收入以及失业保险等社会保险支出必须由中央政府负责。由此需要建立一个全国统一的、由中央政府负责的医疗保险、失业保险和养老保险体系。中央政府的职能也需要从政策制定者向公共服务提供者转变。为了实现这个转变,中央对地方的转移支付也应该相应地减少。