Los Vitales

En el periodo 2006-2015 se produjeron en Estados Unidos más de un millón de muertes por suicidio o por abuso de drogas o alcohol. El país registra el mayor nivel de consumo de opioides per cápita de todo el mundo. Estas “muertes por desesperación” son las más prevalentes en el interior de Estados Unidos, en localidades en las que han desaparecido los trabajos fabriles y los demás empleos para obreros. Las políticas en materia de opioides y de adicciones conexas, al menos a nivel federal, se han concentrado en salvar a los drogodependientes de las muertes por sobredosis al ampliar el suministro de medicamentos del tipo “antagonistas opioides” a los prestadores de primeros auxilios y al personal médico pertinente. Lo que falta es un enfoque que aborde las causas profundas de la epidemia desde el punto de vista de la oferta y de la demanda.

-

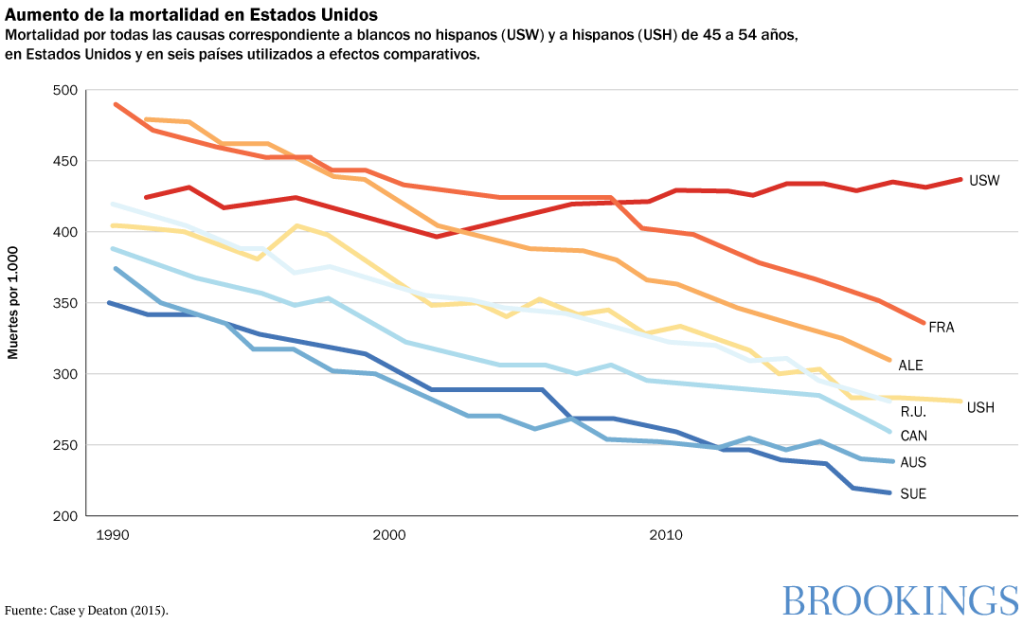

Estados Unidos es el único país rico en el que en los últimos tres años la expectativa de vida ha disminuido en lugar de aumentar; esto se debe a las muertes prevenibles de personas de raza blanca con un nivel educativo inferior al universitario.

-

En el periodo 2006-2015 más de un millón de estadounidenses perecieron por suicidio o por causas relacionadas al abuso de drogas o alcohol.

-

La crisis está basada tanto en la oferta como en la demanda: la desesperación causada por la disminución en la cantidad y calidad de empleos de baja calificación colisionó con un mercado inundado por los opioides y otras drogas.

Los Detalles

Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis social: es el único país rico del mundo que está registrando un aumento en los índices de mortalidad (algunos datos nuevos para Escocia sugieren patrones similares, aunque no en la misma escala). Esta tendencia se debe fundamentalmente a las “muertes por desesperación”, las cuales son prevenibles, tales como las causadas por suicidios, sobredosis de drogas y abuso de alcohol, entre la población de raza blanca y de mediana edad con un nivel educativo inferior al universitario. En cambio, los negros e hispanos (que presentan niveles de expectativa de vida más bajos y enfrentan mayores desventajas) han estado logrando un progreso gradual y siguen siendo significativamente más optimistos que los blancos.

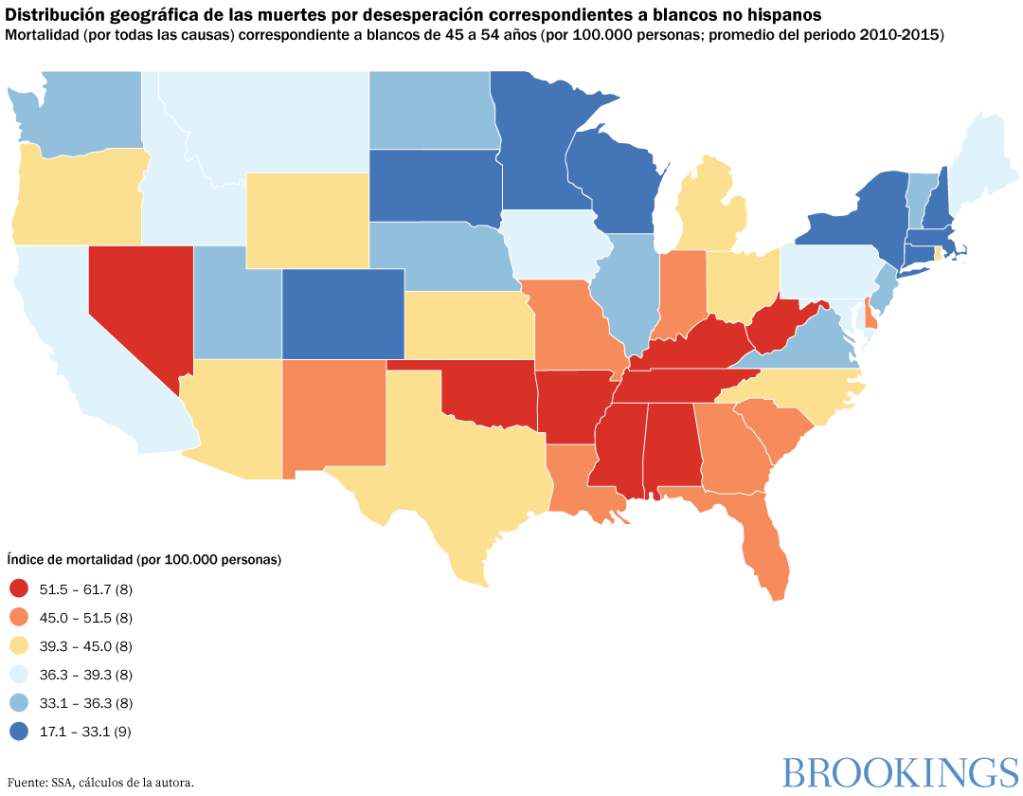

Las muertes por desesperación son las más prevalentes en el interior de los Estados Unidos, en localidades en las que han desaparecido los empleos fabriles y los demás trabajos para los obreros, y en las que las comunidades que solían apoyar a estas industrias cargan con el alto costo social correspondiente. La pérdida de un empleo que da propósito a la vida de la persona y, en términos más generales, le brinda esperanza, constituye un elemento importante para explicar las tendencias en materia de adicción y mortalidad. Tanto Sergio Pinto como yo hemos concluido que las mismas cohortes que tienen la mayor probabilidad de sufrir muertes prematuras (es decir, los blancos con un nivel educativo inferior al universitario que se encuentran en las zonas rurales o suburbanas del país) presentan niveles registrados de malestar, así como poca esperanza frente al futuro y altos niveles de preocupación.

¿Cuán profunda es la crisis?

Las cifras son aterradoras. Más de un millón de

estadounidenses perecieron

por suicidio o por causas relacionadas al abuso de drogas o alcohol en el

periodo 2006-2015; en 2015 murieron 127.500 personas por esos motivos.

Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades, aunque las muertes por sobredosis finalmente registraron una leve

disminución en 2018, 68,000

personas perecieron ese año. Estados Unidos sigue siendo el país que

registra el mayor nivel de consumo de opioides per cápita del

mundo, y hay más encuestados estadounidenses que informan haber

sufrido dolor el día anterior en comparación con los de otros 30 países, muchos

de los cuales poseen un nivel de riqueza inferior al nuestro.

En 2018 se registraron leves cambios en los patrones demográficos

y de localidad: en la mayoría de los estados del interior del país las

tendencias se mantuvieron constantes, e incluso sufrieron un declive en ciertas

instancias. Al mismo tiempo las sobredosis continuaron aumentando en algunos de

los estados de la región mesoatlántica y, por primera vez, comenzaron a

incrementarse en muchos de los del oeste. En

las ciudades del oeste se percibió un nuevo patrón en materia de

muertes por sobredosis de hombres negros de mayor edad de zonas urbanas, muchos

de los cuales eran ex adictos al crack o a la cocaína que en los últimos años habían

tenido acceso al Fentanyl, una droga especialmente letal.

¿Cuáles son las causas fundamentales?

Cabe notar que aunque la expresión “muertes por

desesperación” parece apuntar a una crisis económica o social más que a una de

carácter sanitario, incluye a los tres tipos de crisis, además de estar basada

tanto en la oferta como en la demanda. Desde la década de 1970 la contracción

del sector manufacturero ha tenido un impacto mucho más fuerte en algunas

regiones y comunidades que en otras. Justin Pierce y Peter Schott

nos señalan que la crisis de la mortalidad afectó a las localidades con

sectores industriales afectados por la profundización de la competitividad

china. En términos más generales la situación refleja la tendencia creciente de

que la automatización está reemplazando los empleos de bajo nivel de

calificación. Las comunidades que sufrieron una profunda disminución laboral

también registraron reducciones en las tasas de matrimonios, así como aumentos

en el porcentaje

de varones en la plenitud de la vida que se encuentran desempleados, mayores

índices de dolor, y tasas más altas de opioides recetados. Estas

últimas dos tendencias están parcialmente relacionadas con el desgaste de la

salud de quienes trabajan en el sector minero y manufacturero. Los niveles más

altos de dolor y del correspondiente consumo de opioides que se han reportado

también se deben a maniobras estratégicas en materia de demanda, en primer

lugar por la industria farmacéutica y luego por los narcotraficantes. El

resultado fue, literalmente, una tormenta perfecta.

¿Qué pueden hacer los formuladores de políticas?

Las políticas en materia de opioides y de adicciones

conexas, a menos a nivel federal, se han concentrado en salvar a los

drogodependientes de las muertes por sobredosis al ampliar el suministro de

medicamentos del tipo “antagonistas opioides” (como la naloxona)

a los prestadores de primeros auxilios y al personal médico pertinente. Si bien

durante años han existido acciones más integrales para la prevención del

suicidio, como las de la Administración de Salud Mental y Abuso de

Sustancias, el actual gobierno estadounidense no les ha conferido

un gran apoyo. Entretanto, está previsto que el financiamiento de las

iniciativas actuales (que desde 2017 han proporcionado 3.300 millones de

dólares en subsidios a los estados para servicios de prevención, tratamiento y

recuperación) termine

el año próximo.

Lo que falta es un sistema que haga frente a las

causas fundamentales de la epidemia y aborde tanto la oferta como la

demanda. Si bien el exceso de oferta de opioides ha sido objeto de procesos

judiciales, como el entablado en Nueva York en contra de la familia Sackler y

de la empresa Purdue Pharma, el gobierno del presidente Trump no ha intentado

por lidiar con el problema más fundamental. Por ejemplo, el reciente

juicio a Johnson & Johnson se incoó a nivel del estado (Oklahoma),

y aún se desconoce la porción del monto del arreglo judicial que le

corresponderá a las víctimas y cuál deberá asignarse al pago de los honorarios

de los abogados. Todavía se debate cuánto se beneficiarán las víctimas del

juicio multiestatal a Purdue Pharma una vez que se produzca el arreglo

judicial. Entretanto, aunque en los últimos años se ha profundizado el control

a los médicos para el recetado de opioides, sigue habiendo enormes diferencias

entre las distintas localidades.

Todavía no existe un enfoque normativo integral que

aborde el problema de la demanda, que presenta un mayor nivel de complejidad.

El tratamiento de una crisis de desesperación supera la mayoría de las

definiciones y prescripciones regulatorias. La comprensión de los diferentes

niveles de resiliencia en las distintas cohortes poblacionales se encuentra aún

más alejada del debate normativo actual. No obstante, no desaparecerán las

causas fundamentales del problema, que surgen del declive de la clase media, de

la erosión de las relaciones familiares, comunitarias y del capital social, así

como de un sistema de salud público inadecuado, y lo que incluso es peor es que

probablemente se transmitan a la próxima generación. Por ejemplo, los hijos de muchos

de los adictos o de los que han perecido por desesperación muestran signos de

estrés producido por diversas experiencias, que van de situaciones de abandono

general hasta haber presenciado las sobredosis de sus padres. Esas vivencias seguirán

estando muy presentes en la edad adulta.

¿Qué tipo de intervenciones han resultado exitosas?

¿Cómo restaurar la esperanza? ¿De qué forma puede

enseñarse la resiliencia? No se trata de tareas sencillas, aunque se han

extraído lecciones, muchas de las cuales surgen de iniciativas a nivel local.

Como lo

indican investigaciones

recientes, es posible revertir la desesperación. Entre los

mecanismos de intervención y los programas sencillos que ayudan al participante

a divisar mejores perspectivas de vida se encuentra el aumento del acceso a

actividades de voluntariado, artísticas y de espacios verdes compartidos, que

sirven para profundizar el sentido de propósito de la persona y reducir su

aislamiento. La interacción con la comunidad mejora el nivel de bienestar de

los que se han retirado de la fuerza laboral o que la han abandonado, que se

encuentran solos en sus casas y que son vulnerables a la depresión y a la

desesperación.

En 2015 un

grupo de investigadores trabajó junto con la Ciudad de Santa Mónica en el

diseño de un

índice de medición del bienestar e intervenciones conexas en dicha

comunidad. Cuando la encuesta identificó al aislamiento social como un

indicador de un bajo nivel de bienestar, la ciudad respondió con programas de

apoyo a la participación comunitaria, tales como caminatas grupales semanales,

visitas a bibliotecas y proyectos de arte, todos los cuales tuvieron un efecto

mensurable en cuanto al bienestar. En términos más generales estos elementos de

medición resultan fundamentales para detectar tendencias e identificar a los

vulnerables.

En el estado en el que vivo la Administración de Salud

Conductual de Maryland cuenta con programas de enseñanza de la resiliencia a

niños que están criándose con padres adictos. Entre otras aptitudes, en dichos

programas se les transmite el sentido de competencia, de resolución de

problemas y de adaptación. Los programas comienzan en el nivel preescolar y se

extienden hasta la adolescencia. En California, Be

Well Orange County está elaborando programas similares para participantes

de todas las edades.

Para que dichas intervenciones logren el éxito a largo plazo es preciso que aborden las causas subyacentes de la desesperación, como la falta de empleo, el sentido de propósito y la esperanza para el futuro. Estos son los mismos problemas que aumentan la vulnerabilidad a la adicción. Si bien la reducción del aislamiento y las actividades de participación con un propósito determinado constituyen estrategias efectivas para los adultos mayores con pocas probabilidades de reinserción laboral, es importante acompañarlas con programas que capaciten a la próxima generación a fin de que obtenga destrezas que le permitan obtener empleos en una economía en rápida evolución. En algunos casos dichas destrezas se pueden obtener en programas educativos técnico-profesionales o de enseñanza superior postsecundaria (community college). Encontramos un ejemplo prometedor en la historia de que ciertos pueblos han “resurgido” en el interior del país y se han transformado en polos de mano de obra semi-calificada subcontratada por la industria tecnológica.

La comunidad (o la falta de ella) tiene una función importante en la vinculación entre desesperación, adicción y muerte prematura. El Center for Creative Placehealing de la Universidad de Louisville es un ejemplo de las iniciativas para mejorar el bienestar comunitario: el centro apoya el desarrollo de las capacidades del ser humano para la innovación, como la visión, la colaboración y la perseverancia, además de procurar que estos programas se intersecten con acciones de profundización del bienestar en la comunidad. Las intervenciones del centro se basan en rigurosas evaluaciones de actividades piloto.

¿Hacia una ampliación de las iniciativas a nivel federal?

Naturalmente, existen muchas iniciativas en la materia en todo el país.

Un primer paso que resultaría económico para poner en marcha el proceso sería

una acción a nivel federal dirigida a proporcionar evidencia colectiva, que se

pondría a disposición de los formuladores de políticas y de las organizaciones

no gubernamentales en todo el país. Es claro que podría darse un paso más

grande al crear un mecanismo que suministrase fondos federales para el sustento

sistemático de esas acciones.

Algunos de los candidatos presidenciales de la campaña de 2020, como Pete Buttigieg, proponen un apoyo sistemático a las acciones dirigidas a las causas fundamentales del problema, lo cual resulta alentador, aunque esos planes se encuentran aún en sus primerísimas etapas. Otros candidatos, como Bernie Sanders, abordan soluciones centradas en los problemas económicos resultantes del comercio. Muchos republicanos resaltan la necesidad de atender cuestiones inmigratorias y de pérdida de empleos (lea este artículo de Ross Douthat para obtener más información sobre las opiniones divergentes en cuanto a las causas y las posibles soluciones). El desafío sigue irresuelto debido a que en esta crisis coexisten cuestiones económicas, de cohesión social y de salud mental. No existe una varita mágica para solucionarla, y el debate está repleto de desinformación y alegaciones falsas.

Una política inicial, que podría generar los mayores beneficios frente a la inversión realizada, consiste en incorporar parámetros de bienestar a los mecanismos de recolección de datos estadísticos a nivel nacional. A modo de ejemplo podemos señalar que hace ya casi una década el gobierno del Reino Unido ha incluido cuatro preguntas en sus estadísticas oficiales, las cuales versan sobre el nivel de satisfacción alcanzado en la vida, su sentido y propósito, además de cuestiones de ansiedad y contentamiento. Las preguntas son breves y su formulación no resulta cara. No obstante, pueden servir como indicadoras del bienestar o malestar a nivel nacional. Los cambios notables en el seno de cohortes específicas (como las que hallamos en nuestros datos históricos de la década de 1970 sobre el optimismo correspondientes a blancos con un nivel educativo inferior al universitario) sirven como señales de advertencia en materia de vulnerabilidad. Si en Estados Unidos hubiéramos contado con esos signos desde un principio, hoy en día no estaríamos enfrentándonos a una crisis (ni a sus implicancias en el ámbito de la salud, el discurso cívico y la política de la nación).

Lecciones extraídas de las comunidades minoritarias

También

podemos extraer lecciones de los mecanismos de protección y de apoyo

comunitario de las comunidades afroamericanas e hispanas. Entre ellos

encontramos las familias extensas, las iglesias y las demás entidades sociales

que le confieren propósito y sentido a la vida, más allá de los ingresos y el

empleo. A diferencia de los

estadounidenses blancos, que tuvieron un acceso privilegiado a buenos puestos

de trabajo en los sectores minero y manufacturero, históricamente las minorías

debieron enfrentarse a la discriminación y recurrir a redes informales de

protección. Entretanto, es probable que estas experiencias haya generado una

mayor empatía para con los rezagados. Resulta paradójico que, en comparación

con las minorías, es mucho menos factible que los blancos de la clase

trabajadora que actualmente se hallan en estado de necesidad confíen en el

gobierno y crean en la importancia de la educación. Nuestros trabajos han

determinado que las brechas que se reportan en materia de bienestar en las

comunidades blancas y afroamericanas son más profundas en el seno de cohortes

relativamente desfavorecidas, como en el caso de varones en la plenitud de la

vida que se encuentran desempleados.

El sociólogo Andrew J. Cherlin de la Universidad Johns Hopkins ha entrevistado exhaustivamente a hijos de obreros acereros del ya desaparecido complejo Bethlehem Steel de Baltimore. Si bien los obreros acereros afroamericanos han debido enfrentarse a una discriminación considerable, varios de sus hijos asistieron a la universidad y se mudaron a barrios mejores. No obstante, durante varias de las semanas del año eclesiástico regresan a las localidades cercanas a la fábrica a fin de aprovechar el beneficio psicológico que implica retribuirle a la comunidad. La tendencia entre los hijos de los acereros blancos fue no asistir a la universidad y permanecer en el barrio de sus padres, aunque con empleos de menor nivel. Si bien el tamaño de la muestra de este estudio no fue considerable, con seguridad resulta sumamente revelador.

La investigación que hemos efectuado con Sergio Pinto se basa en una encuesta con representatividad nacional que confirma que entre las minorías y los blancos pobres existen grandes vacíos en cuanto a la fe en el futuro (así como en lo relativo al propósito y significado de la vida), además indicar que dichos vacíos resultan constantes, con una persistencia (desde bastante antes de las elecciones de 2016) de los niveles mucho mayores de optimismo entre las minorías que sigue perdurando. Si bien nos queda mucho más por comprender, es preciso que procuremos hacerlo si hemos de abordar nuestra crisis de desesperación en forma eficaz.

Commentary

Comprender el papel de la desesperación en la crisis de los opioides en Estados Unidos

October 15, 2019